眼瞼皮膚弛緩症に対する治療について

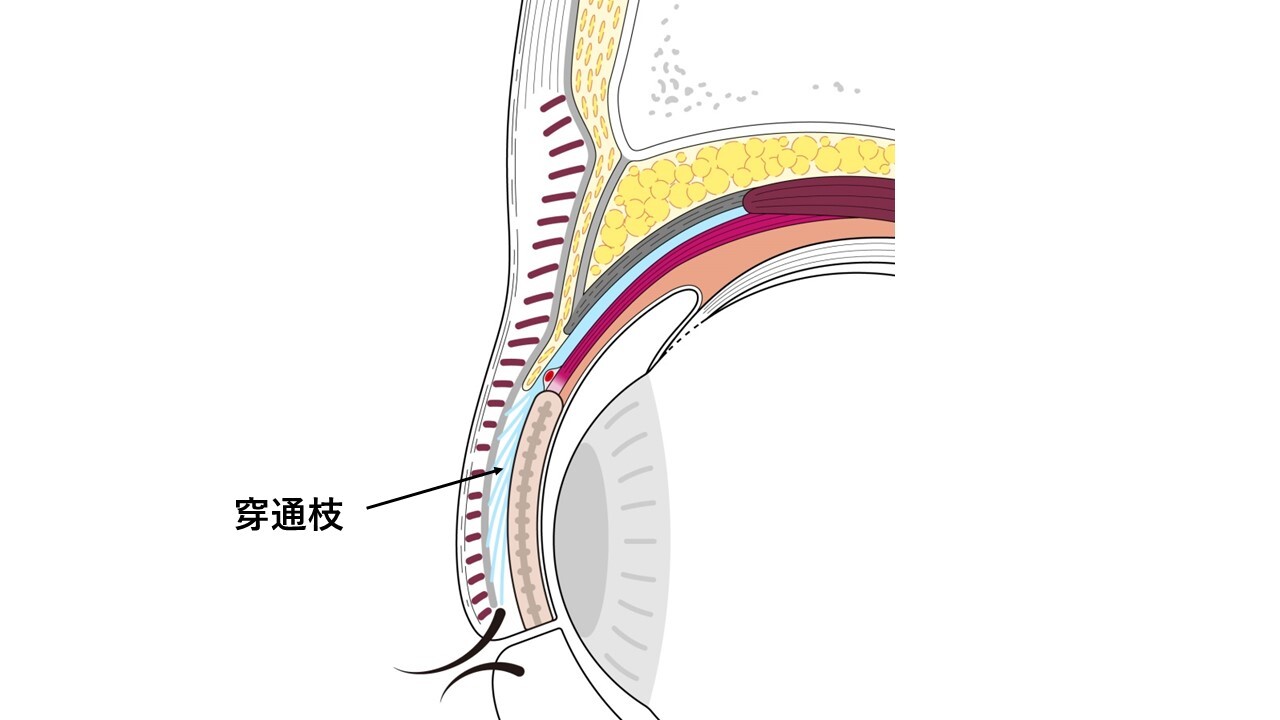

まず病態についてですが、眉毛から睫毛までの距離は(骨格的な距離として)個人個人に決まった長さがあります。その長さに一致した皮膚の量(=バランスが取れた状態)であれば問題ないのですが、加齢とともに皮膚が薄く伸びることによって骨格の距離に比して皮膚の量に余剰が生まれます。このアンバランスな状態は睫毛に対する負荷となり、その代償となる眉毛挙上などによってまぶたの重みや眼精疲労、頭痛・肩こりなどを招くことになります。

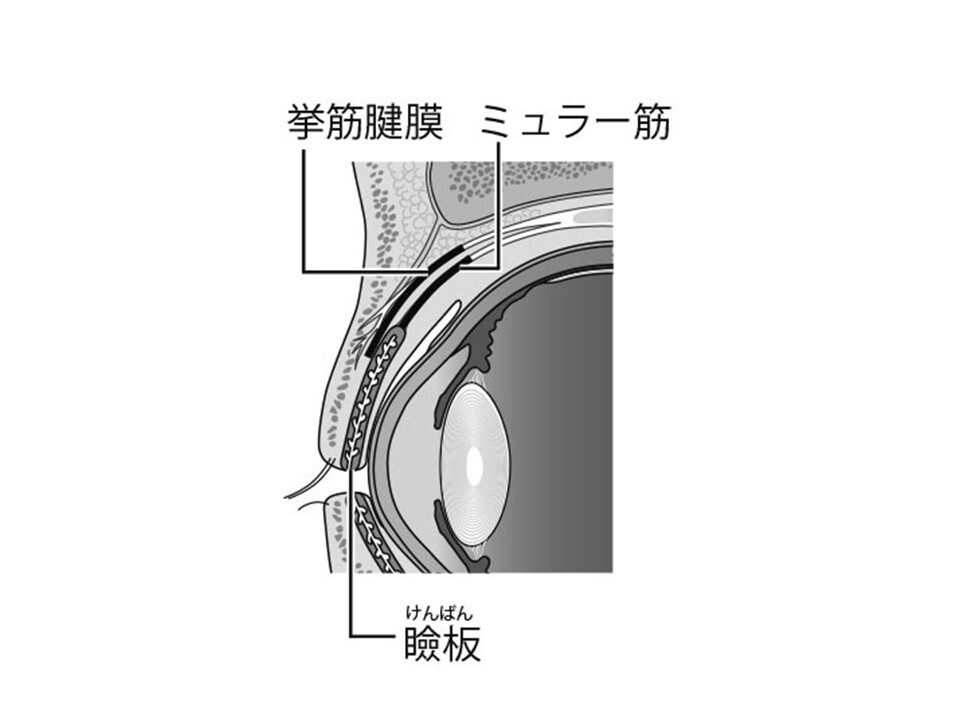

眼瞼皮膚弛緩症に対する代表的な治療法には眼瞼形成術と眉毛下皮膚切除術があります。両者にはそれぞれ様々なバリエーションがありそれを加味すると数多くの術式が挙げられますが、いずれの術式においても崩れてしまったバランスを整えて負荷を減らすというコンセプトは共通しています。ではどのように術式を選べば良いのか、詳細は別の機会にまた説明したいと思いますが、二重(ふたえ)がしっかりしていない状態の方には、原則、眼瞼形成術をお勧めしています。二重を作成することは再発予防、目立たない傷跡、視機能改善といった機能面での利点があるためです。一重の方の場合にも機能的な観点からは二重の作成が望ましいですが、見た目の変化は避けられませんので、そのことを気にされる場合には別の方法をご提案することになります。

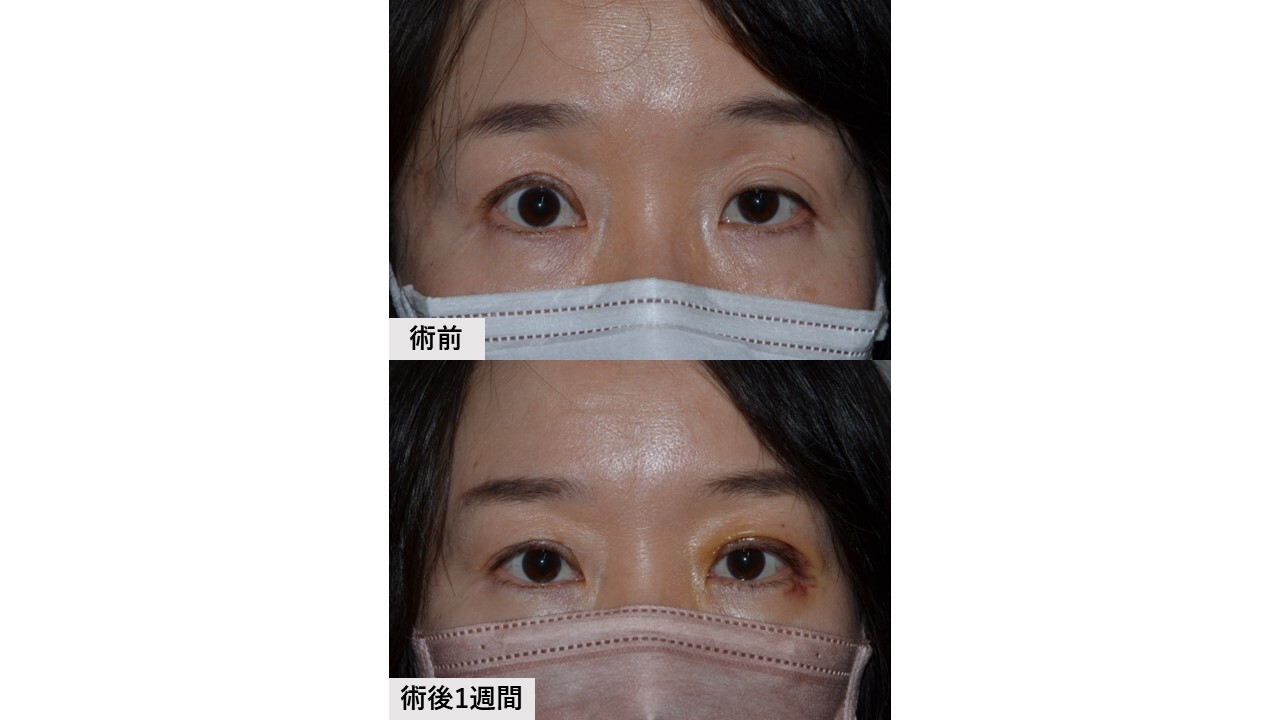

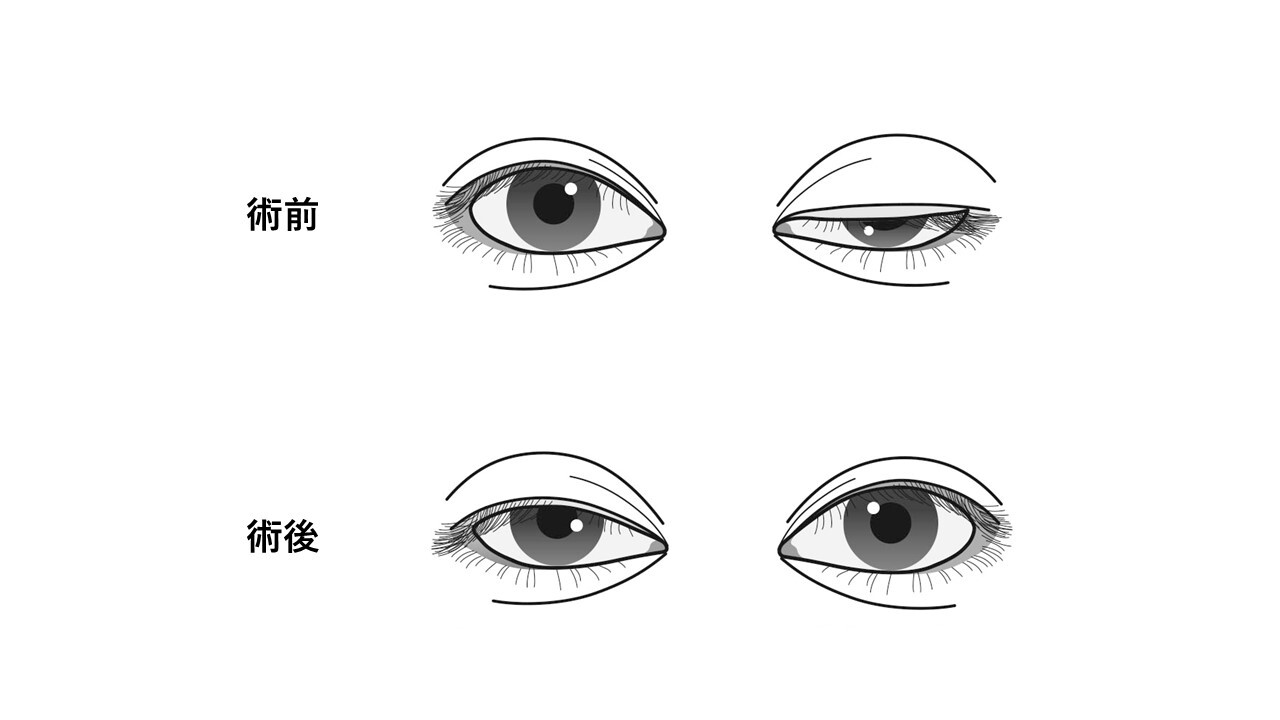

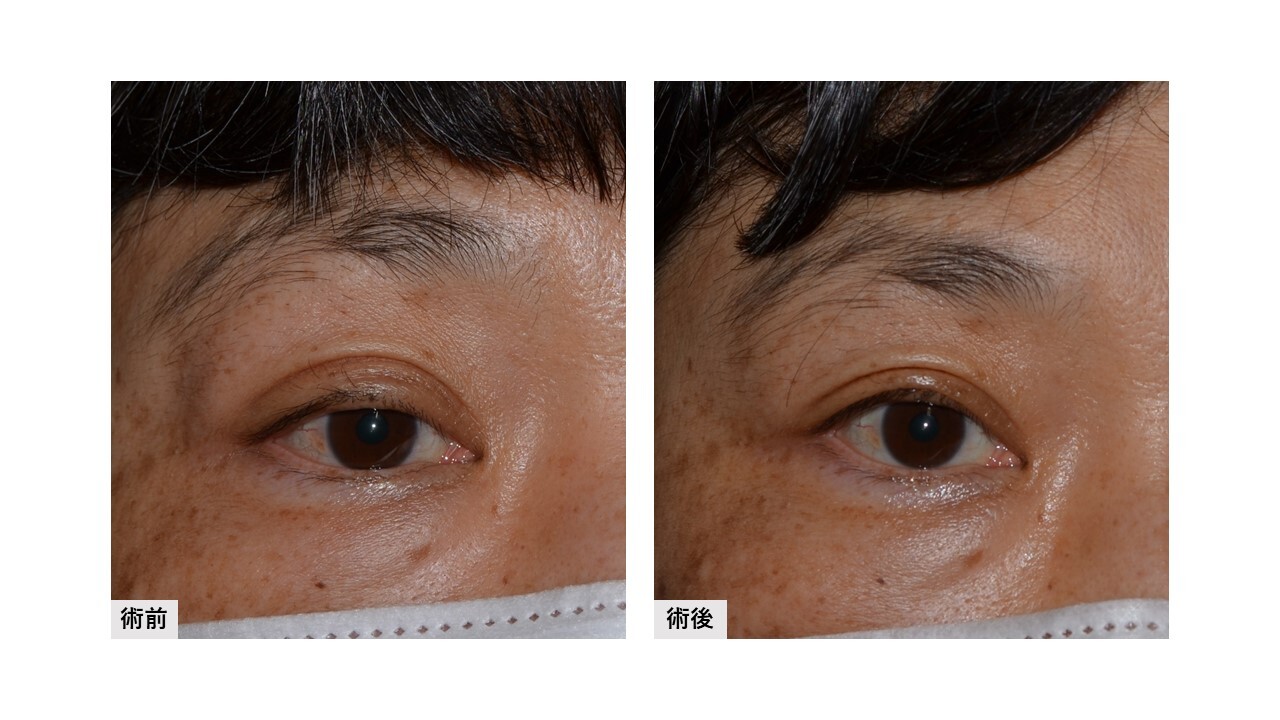

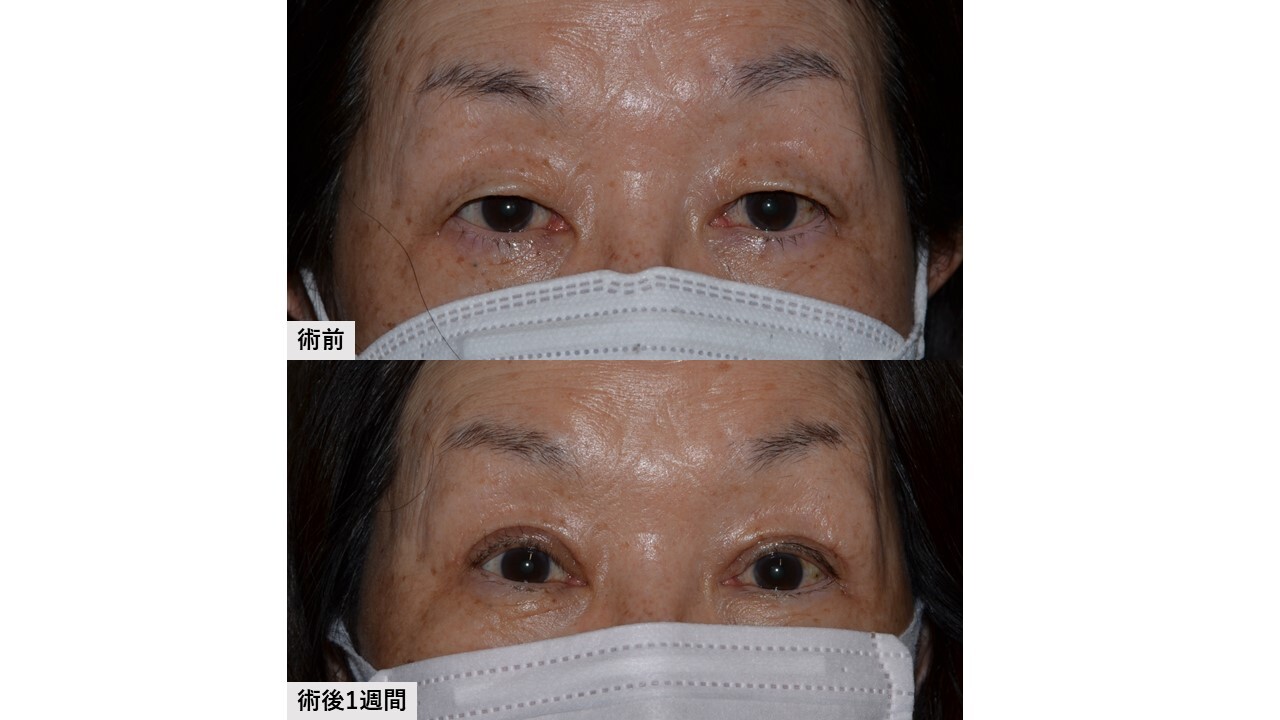

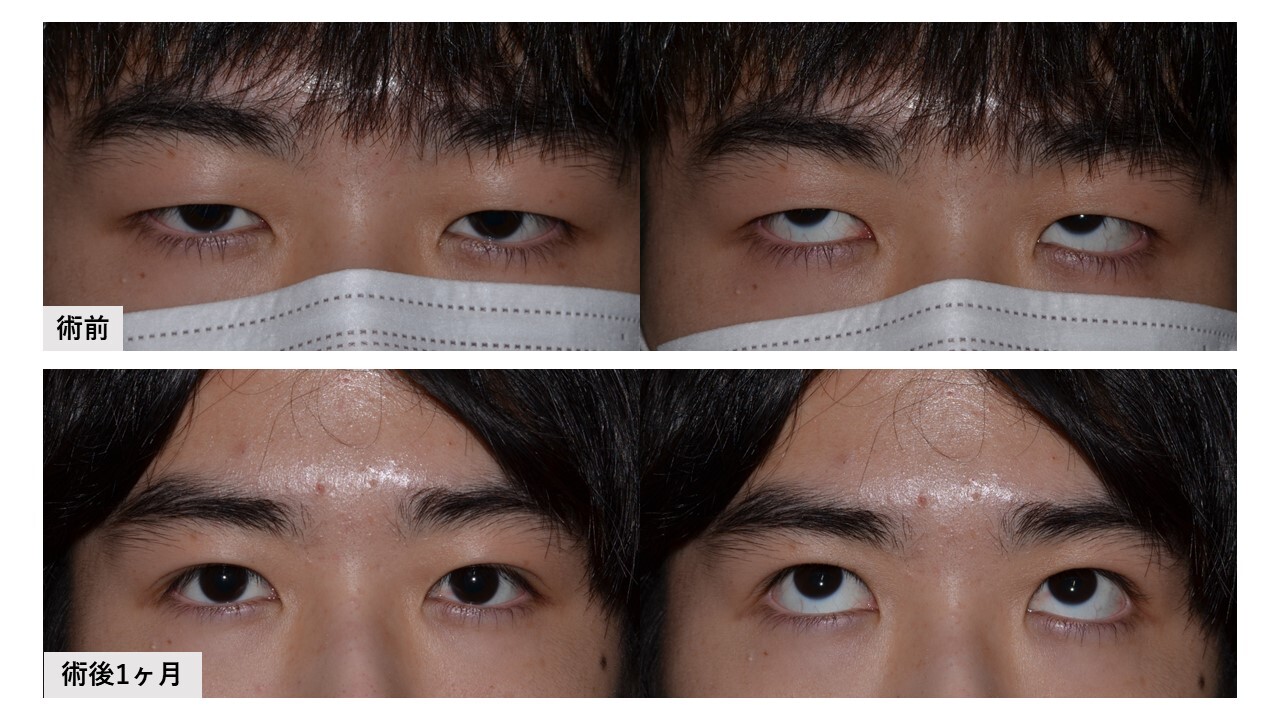

写真は眼瞼形成術の例になります。術前と比べて、手術後では正面視・上方視ともに視界の広がりを容易に想像して頂けるかと思います。それだけでなく上記に記載したような機能的な改善も得ることができます。次回は眼瞼形成術と眉毛下皮膚切除術、両術式における選択のポイントについて解説します。

2023年11月20日 09:30